晽岝傞崰丄揷悾屛斎偱偼憿惉岺帠偑巒傑偭偰偄傑偟偨丅

晽岝傞崰丄揷悾屛斎偱偼憿惉岺帠偑巒傑偭偰偄傑偟偨丅岦傆偵憘払偐壗偐偺寢徎偺傗偆偵恀偭敀側屛偑傒偊傑偡丅

偙偙揷悾屛偱偼儚僇僒僊掁偲僿儔僽僫掁偑桳柤偱慡崙偐傜懢岞朷偑朘傟傑偡丅

尰応偵嬤偯偔偲丄塉擇儌晧働僘晽擇儌晧働僘丄憿惉岺帠偺恀偭嵟拞丅

尰応偵嬤偯偔偲丄塉擇儌晧働僘晽擇儌晧働僘丄憿惉岺帠偺恀偭嵟拞丅寴偄丄寴偄幹栦娾偵擄媀偟側偑傜丄婡夿偱嵱偔偲丄偒偟偒偟偲愇偑柭偒傑偟偨丅

乣抈敀愇偺偄偄偺側傜丄棳栦噢棡傪扵偣偽偄偄丅

嬥崉愇偺偄偄偺側傜幹栦娾壔偟偨炿烻愇傪扵偣偽偄偄乣 丂丂丂丂丂丂

丒丒丒烵偺栘妛巑

搈偺搒丒僙儞僟乕僩

俀寧丄僙儞僟乕僩偺岺応偵乭僼僉僲僩僂乭偑抧柺傪妱偭偰傐偙傐偙婄傪弌偡崰丄

壴壩岺応偺嫋壜怽惪彂椶偺嶌惉偑巒傑傝傑偟偨丅

俇寧偐傜岺応傪巊偆偨傔偵偼丄崱偐傜巒傔側偄偲娫偵崌傢側偄偺偱偡丅

巊偆壩栻偺庬椶偲検偵傛偭偰乭岺幒乭偲乭岺幒乭偺娫偺嫍棧偑寛傑傞偺偱搚抧偺柺愊偲

帠嬈婯柾偐傜奺乭岺幒乭偱埖偆壩栻偺庬椶偲検丄偦偟偰娫庢傝傪寛掕偟傑偡丅

俀寧丄僙儞僟乕僩偺岺応偵乭僼僉僲僩僂乭偑抧柺傪妱偭偰傐偙傐偙婄傪弌偡崰丄

壴壩岺応偺嫋壜怽惪彂椶偺嶌惉偑巒傑傝傑偟偨丅

俇寧偐傜岺応傪巊偆偨傔偵偼丄崱偐傜巒傔側偄偲娫偵崌傢側偄偺偱偡丅

巊偆壩栻偺庬椶偲検偵傛偭偰乭岺幒乭偲乭岺幒乭偺娫偺嫍棧偑寛傑傞偺偱搚抧偺柺愊偲

帠嬈婯柾偐傜奺乭岺幒乭偱埖偆壩栻偺庬椶偲検丄偦偟偰娫庢傝傪寛掕偟傑偡丅

偝傜偵乭岺幒乭偲乭岺幒乭偺娫偵偼墑從傪杊偖乭杊壩暻乭偑昁梫側偺偱丄偱偒傞偩偗

撿懁傪旔偗丄杒懁偵攝抲偟傑偡丅側偤側傜偙偙偼屛傪尒壓傠偡嶳偺忋側偺偱丄搤偵偼丄

偳偭偳偳丂偳偳偆偳丂偳偳偆偳丂偳偳偆丂丂偲杒晽偑悂偔偐傜偱偡丅

偝傜偵乭岺幒乭偲乭岺幒乭偺娫偵偼墑從傪杊偖乭杊壩暻乭偑昁梫側偺偱丄偱偒傞偩偗

撿懁傪旔偗丄杒懁偵攝抲偟傑偡丅側偤側傜偙偙偼屛傪尒壓傠偡嶳偺忋側偺偱丄搤偵偼丄

偳偭偳偳丂偳偳偆偳丂偳偳偆偳丂偳偳偆丂丂偲杒晽偑悂偔偐傜偱偡丅

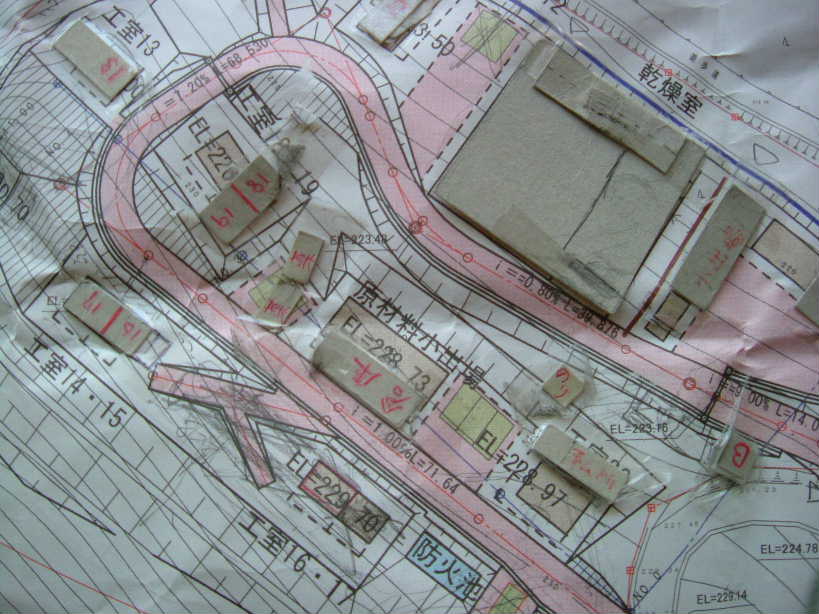

抧恾忋偵柾宆傪抲偄偰岺応偺儗僀傾僂僩傪峫偊丄昁梫彂椶傪壗搙傕嶌偭偰偼丄朄棩彂偲偵傜傔偭偙偟偰掶惓偟丄僙儞僟乕僩

偺朄柋嬊偱昁梫側彂椶傪偦傠偊偰傛偆傗偔僇僞僋儕偵壴偑嶇偔俁寧偵廔椆丅

抧恾忋偵柾宆傪抲偄偰岺応偺儗僀傾僂僩傪峫偊丄昁梫彂椶傪壗搙傕嶌偭偰偼丄朄棩彂偲偵傜傔偭偙偟偰掶惓偟丄僙儞僟乕僩

偺朄柋嬊偱昁梫側彂椶傪偦傠偊偰傛偆傗偔僇僞僋儕偵壴偑嶇偔俁寧偵廔椆丅

晽岝傞崰丄揷悾屛斎偱偼憿惉岺帠偑巒傑偭偰偄傑偟偨丅

晽岝傞崰丄揷悾屛斎偱偼憿惉岺帠偑巒傑偭偰偄傑偟偨丅

岦傆偵憘払偐壗偐偺寢徎偺傗偆偵恀偭敀側屛偑傒偊傑偡丅

偙偙揷悾屛偱偼儚僇僒僊掁偲僿儔僽僫掁偑桳柤偱慡崙偐傜懢岞朷偑朘傟傑偡丅

尰応偵嬤偯偔偲丄塉擇儌晧働僘晽擇儌晧働僘丄憿惉岺帠偺恀偭嵟拞丅

尰応偵嬤偯偔偲丄塉擇儌晧働僘晽擇儌晧働僘丄憿惉岺帠偺恀偭嵟拞丅

寴偄丄寴偄幹栦娾偵擄媀偟側偑傜丄婡夿偱嵱偔偲丄偒偟偒偟偲愇偑柭偒傑偟偨丅

乣抈敀愇偺偄偄偺側傜丄棳栦噢棡傪扵偣偽偄偄丅

嬥崉愇偺偄偄偺側傜幹栦娾壔偟偨炿烻愇傪扵偣偽偄偄乣

丂丂丂丂丂丂

丒丒丒烵偺栘妛巑

僙儞僟乕僩偑怴椢偵曪傑傟丄傑偼傝偑傒傫側偒傜偒傜偟偰傤傞崰丄

儌儕乕僆巗偺栶応偐傜楢棈偑偁傝岺応偺愝抲嫋壜偑偍傝傑偟偨丅

僙儞僟乕僩偑怴椢偵曪傑傟丄傑偼傝偑傒傫側偒傜偒傜偟偰傤傞崰丄

儌儕乕僆巗偺栶応偐傜楢棈偑偁傝岺応偺愝抲嫋壜偑偍傝傑偟偨丅

幮挿偼岺帠偺恑傒嬶崌傪尒偵偟傘偭偪傘偆僀乕僴僩乕償僅偵偱偐偗傑偟偨

幮挿偼岺帠偺恑傒嬶崌傪尒偵偟傘偭偪傘偆僀乕僴僩乕償僅偵偱偐偗傑偟偨

偦偺偙傠僙儞僟乕僩偺帠柋強偵棃偨媞恖偼偙偺傛偆偵崟梛愇偱偱偒偨傗偆側宖帵斅傪栚偵偟偨偼偢丒丒丒丒丅

偁偨傝偑丄乭擋傂徤巕乭偺寚曅偺傛偆偵偡偒偲傎偭偰婸偔崰丄

偁偨傝偑丄乭擋傂徤巕乭偺寚曅偺傛偆偵偡偒偲傎偭偰婸偔崰丄

岺帠偼俇寧姰惉栚巜偟偰媫僺僢僠偱恑傒傑偡丅

偙偙偼壴壩傪嶌傞乭岺幒乭偱偡丅

壩栻屔偺岺帠偱偡丅

壩栻屔偺岺帠偱偡丅

暻偺岤偝侾俆們倣偺揝嬝僐儞僋儕乕僩憿傝側偺偱愇炛愇偺傗偆偵偲偰傕婃忎偱偡丅

僙儞僟乕僩偺壴壩岺応偵乭傆偨傝偟偢偐乭偺壴偑嶇偔崰丄儌儕乕僆巗偺栶応偐傜乭姰惉専嵏乭傪峴偆偲偺楢棈偑,

朏夑惷幮挿偵偁傝傑偟偨丅

僙儞僟乕僩偺壴壩岺応偵乭傆偨傝偟偢偐乭偺壴偑嶇偔崰丄儌儕乕僆巗偺栶応偐傜乭姰惉専嵏乭傪峴偆偲偺楢棈偑,

朏夑惷幮挿偵偁傝傑偟偨丅

乭傗傑傏偆偟乭偺壴偑枮奐偵側傞崰丄姰惉専嵏傕柍帠廔傢傝傑偟偨丅

乭傗傑傏偆偟乭偺壴偑枮奐偵側傞崰丄姰惉専嵏傕柍帠廔傢傝傑偟偨丅

丂

偙偺擔偼偲偰傕傛偔惏傟偰揷悾屛偺攇偼偪傜偪傜傂偐傝傑偟偨丅

搚採偱廃傝傪埻傑傟偨壩栻屔丅

搚採偱廃傝傪埻傑傟偨壩栻屔丅

揤婥椫偺拰偺傗偆偵墶偵崅偔棫偭偰偄傞偺偼丄旔棆恓丅

壩栻屔偵嬤偯偔偲丄嬻偐傜僸儏僂偲栴偺傗偆偵崀傝偰棃偨傕偺偑偁傝傑偡丅

壩栻屔偵嬤偯偔偲丄嬻偐傜僸儏僂偲栴偺傗偆偵崀傝偰棃偨傕偺偑偁傝傑偡丅

傆傝偐傊偭偰尒傞偲丄偦傟偼曣僣僶儊偱偟偨丅

壩栻屔偺尙愭偵僣僶儊偑憙傪嶌偭偰偄傞偺偱偡丅

僣僶儊偼岾偣傪塣傫偱棃傞偲尵偄揱偊傜傟偰偄傞偺偱丄

岺帠娭學幰傕奆丄偁偨偨偐偔憙憿傝傪尒庣偭偰偔傟偰偄傑偟偨丅

揷悾屛斎偺偁傗傔墍偵偁傗傔偑椡偄偭傁偄嶇偔崰丄

揷悾屛斎偺偁傗傔墍偵偁傗傔偑椡偄偭傁偄嶇偔崰丄

岺応偱偼壞偵岦偗偰杮奿揑側憖嬈偑巒傑傝傑偟偨丅

惵擭晹偺搉曈堦旻偝傫巜摫偺傕偲丄

乽揷悾屛悈嵳傝乿偱懪偪忋偘傞壴壩偵壩栻傪庢傝晅偗傑偡丅

惵擭晹偺搉曈堦旻偝傫巜摫偺傕偲丄

乽揷悾屛悈嵳傝乿偱懪偪忋偘傞壴壩偵壩栻傪庢傝晅偗傑偡丅

偙偙偺壴壩戝夛偼丄偦傟偼傑傞偱愒傗椢傗惵傗條乆偺壩偑楏偟偔摦偄偨傝丄

偺傠偟傪忋偘偨傝丄傑偨偄側偢傑偑慚偄偨傝丄岝偺愳偑棳傟偨傝丄嶳娫偵広嬍偺壒偑偙偩傑偟偨傝丄偦傆偐偲巚偆偲屛偵僗僞乕儅僀儞偲悈拞壴壩偺

慛傗偐側怓嵤偑塮偊丄悈怓偺墜偑屛偺慡懱傪僷僢偲愯椞偟偰丄崱搙偼傂側偘偟偺壴傗丄

墿怓偺僠儏僂儕僢僾丄錕錘傗傎偨傞偐偢傜側偳偑丄堦柺晽偵備傜偄偩傝偟偰偄傞傗偆偵

尒偊傞丄尒墳偊偺偁傞壴壩戝夛偱偡丅